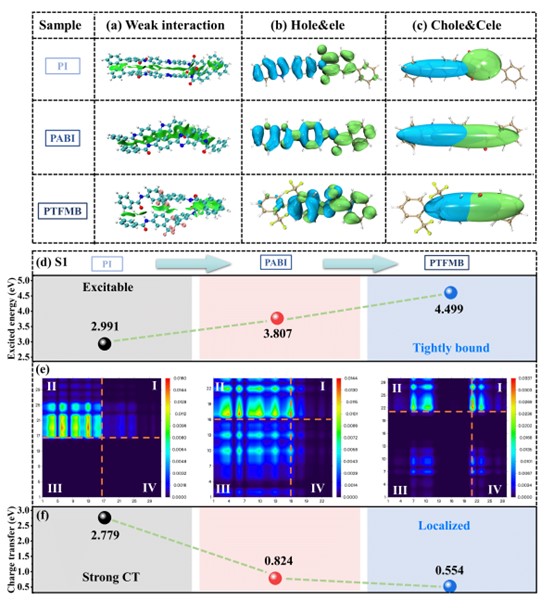

聚合物薄膜材料以其高充放电速率、高功率密度、高击穿强度、自愈性和加工性好等优点被广泛应用于静电电容器中。新能源汽车、光伏并网、油气勘探、航空航天等应用领域对聚合物薄膜在高温下(>150℃)的储能性能提出了更高的要求。双向拉伸聚丙烯(BOPP)是目前商用化应用最成功的电容器薄膜材料之一,但其高温下将出现明显的导电损耗,且能量密度和服役寿命急剧下降。因此,发展高温强电场下高储能、长寿命聚合物新材料是未来储能...

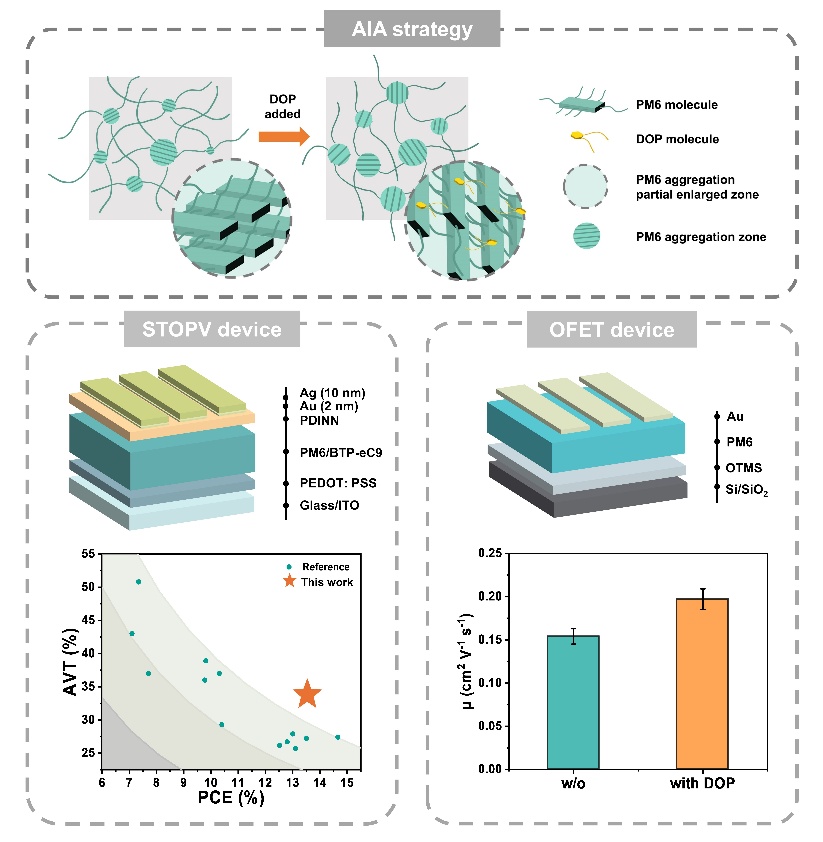

有机半导体因其柔韧性、轻质和溶液可加工性等优点,在柔性电子、半透明光伏等领域展现出广阔应用前景。然而,其分子间作用力较弱,易在薄膜中形成无序聚集结构,导致能量无序度较高,成为制约器件性能提升的关键瓶颈。针对这一挑战,四川大学高分子科学与工程学院程沛研究员/王嘉宇副研究员团队联合北京大学周欢萍教授团队,创新性地提出了一种利用邻苯二甲酸酯类分子作为“组装诱导剂”的策略,通过调控有机半导体侧链的相互作...

随着可折叠电子设备向更轻薄、更耐用的方向发展,其对核心柔性基板材料的力学性能提出了近乎苛刻的要求。传统的无色聚酰亚胺(CPI)薄膜在大曲率弯折(如超小曲率半径≤0.5 mm)下反复折叠时,易因分子链不可逆滑移而产生永久性折痕,并容易因引发应力集中而导致新型的“拱起”失效模式,制约了设备的可靠性与使用寿命和用户体验。针对这一系列挑战,四川大学刘向阳课题组团队通过精细的分子工程设计,先后在国际权威期刊Macrom...

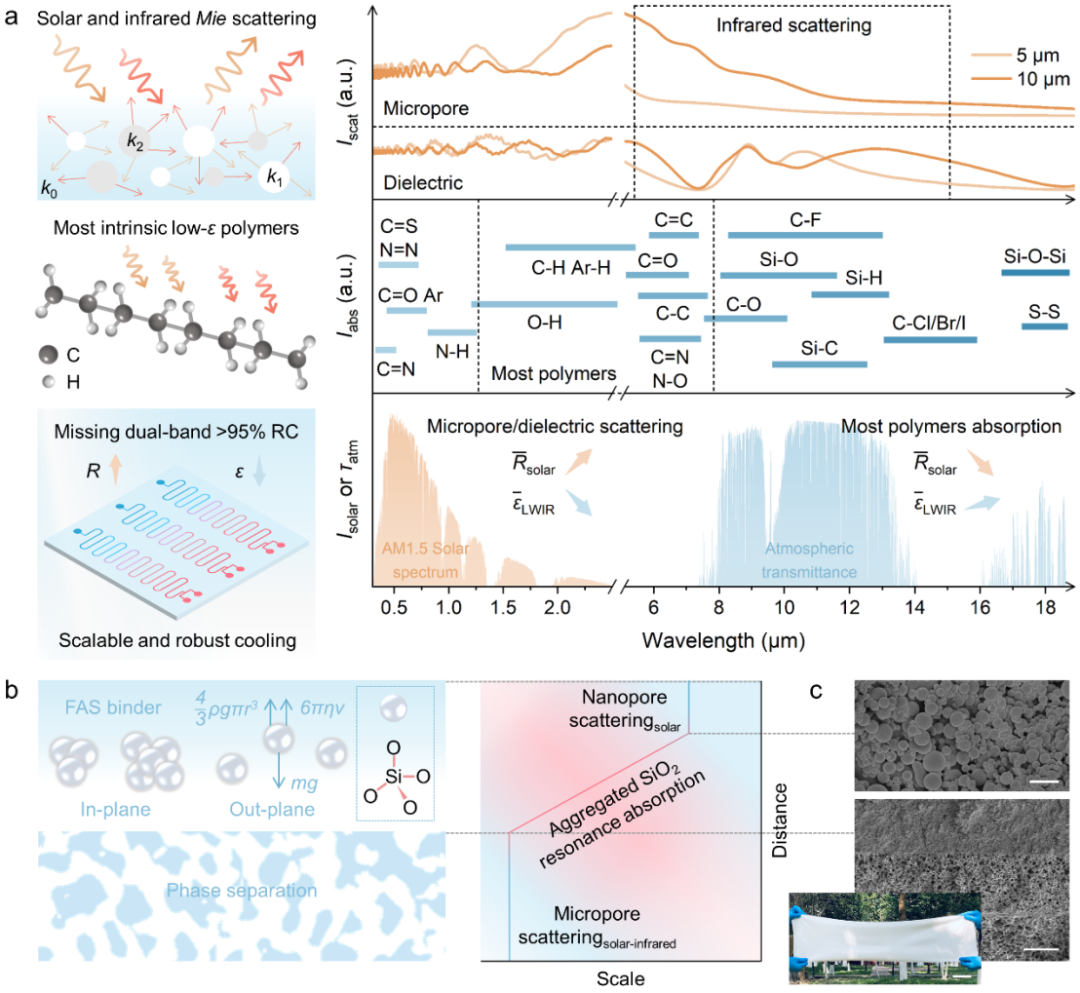

辐射制冷(RC)通过持续反射太阳光、发射红外光的方式实现目标介质的降温,被认为是缓解全球变暖和集成电子发热的有效途径。然而,两波段内光学性质的相互干涉限制了反射率和发射率的同步提升(> 95%),且已报道的微纳光子体系在成本、可扩展性和环境稳定性方面存在严重不足。近日,学院邓华教授团队利用“重力诱导粒子聚集”策略,构筑了一种具有可控电介质分布状态的稳定RC超材料。通过调控聚合物骨架中介电二氧化硅(SiO2, ...